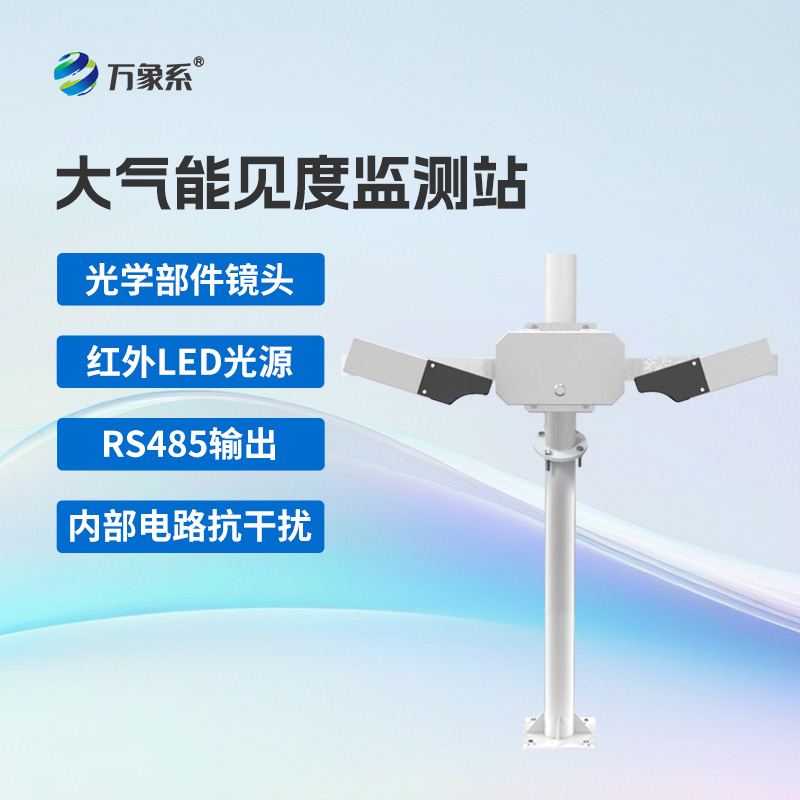

产品列表 / products

能见度气象监测站【点击查看产品】作为现代气象观测与交通管理的核心基础设施,通过实时捕捉大气能见度变化,为交通安全、气象预警、环境治理等领域提供关键数据支撑。其作用已从单一的气象参数测量,延伸为多维度决策支持系统,成为保障社会运行效率与公众生命安全的“智慧感知中枢"。

一、交通安全的“动态防护网"

在交通领域,能见度是影响行车安全的决定性因素之一。据统计,低能见度条件下的交通事故发生率是正常天气的4.7倍,且多为连环碰撞事故。能见度监测站通过分钟级数据采集与智能预警机制,构建起全天候安全防线。

在高速公路场景中,监测站部署于团雾高发区、长隧道出入口等关键路段,实时监测能见度、风速、路面温度等参数。当检测到能见度低于500米时,系统自动触发三级预警,通过可变情报板提示“减速慢行";低于200米时,启动二级预警,同步推送信息至交通指挥中心,实施分车道限速;若能见度骤降至50米以下,立即触发一级预警,联动交警部门采取封闭路段、引导车辆驶离等措施。例如,某省在京昆高速试点部署TH-NJD50型监测站后,团雾引发的事故率下降62%,道路通行效率提升35%。

在航空领域,监测站为机场跑道提供高精度能见度数据(误差≤2%),直接影响航班起降决策。当能见度低于起降标准时,系统联动塔台调整航班计划,避免盲降风险。2024年北京大兴机场通过部署激光雷达型监测站,大雾天气下航班准点率提升18%,减少经济损失超2000万元。

二、气象预报的“数据校准器"

能见度数据是气象预报的核心输入参数,尤其对雾、霾、沙尘暴等低能见度天气的预测精度起决定性作用。传统预报依赖人工观测,误差率高达30%,而监测站通过多源数据融合技术,将能见度与PM2.5、相对湿度等参数结合,显著提升预报准确性。

例如,在雾预报中,监测站实时追踪近地面湿度变化与气溶胶浓度,当湿度>90%且颗粒物浓度>75μg/m³时,结合风速数据可提前4-6小时预测雾生成时间与范围。2025年长江中下游地区雾灾预警中,基于监测站数据的预报系统将预警提前量从2小时延长至5小时,为公路、铁路部门预留充足应急响应时间。

此外,监测站积累的历史数据(如逐月能见度变化曲线)为气候研究提供支撑。通过分析2018-2024年数据,气象部门发现华北地区冬季霾日数年均减少12天,印证了区域大气治理政策的有效性。

三、环境治理的“科学诊断仪"

能见度与大气污染程度直接相关,监测站通过气溶胶散射特性分析,成为评估空气质量的“客观标尺"。当空气中PM2.5浓度从50μg/m³升至150μg/m³时,能见度通常从10公里降至2公里以下,二者呈现显著负相关。

环保部门利用监测站数据构建“能见度-污染物"模型,精准识别污染源。例如,2024年珠三角地区通过网格化监测发现,某工业园区周边能见度异常偏低(日均<3公里),结合风向数据锁定挥发性有机物(VOCs)排放企业,推动整改后区域能见度回升至6公里以上。此外,监测站还可评估治理措施效果,如北京冬奥会期间,通过对比赛前赛后能见度数据,验证了临时减排措施使赛事核心区能见度提升40%。

四、技术创新的“应用催化剂"

随着物联网与人工智能技术的发展,能见度监测站正从“数据采集终端"升级为“智能决策节点"。新一代设备集成边缘计算模块,可在本地完成数据清洗与预警判断,响应延迟从秒级压缩至毫秒级;结合AI图像识别技术,部分监测站可直接识别雾、霾、沙尘等天气现象,分类准确率达92%。

在智慧交通体系中,监测站与自动驾驶车辆形成联动。当检测到前方1公里处能见度<100米时,通过V2X(车路协同)技术向过往车辆推送“前方低能见度,建议开启雾灯"指令,实现主动安全防护。未来,随着5G与北斗定位的普及,监测站将融入“车-路-云"一体化网络,为L4级自动驾驶提供厘米级环境感知支持。

结语

能见度气象监测站的作用已超越传统气象设备范畴,成为守护交通安全的“哨兵"、优化气象服务的“引擎"、支撑环境治理的“基石"。截至2025年,全国高速公路监测站覆盖率达85%,机场、港口等关键区域实现100%部署。随着技术的持续迭代,其将在智慧交通、气候研究、应急管理等领域发挥更大价值,为社会高质量发展提供“气象级"的精准保障。